諸磯式土器 ― 2024年12月01日 00:06

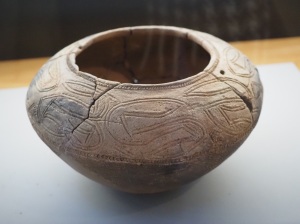

諸磯式土器(もろいそしきどき)は縄文時代の関東地方、中部地方に出現する土器である。

概要

神奈川県三浦市三崎町諸磯字新堀にある縄文時代の諸磯遺跡が標識遺跡である。榊原政職により「諸磯式」として扱われた。爪形文や平行線文、浮線文による波状文や鋸歯状文、弧文、渦巻文などを複雑に組み合わせた文様が見られる。浮線文と言われる、細かく連続的に刻みを加える形式で、渦巻きなどの幾何学的模様を組み合わせる。「竹管文系土器」として竹のようなものを半裁した施文具により、平行沈線や爪形文によって施文される。 諸磯式土器の口縁部に小孔が開けられている土器を「有孔土器」という。

諸磯式土器の段階

山内清男が黒浜式と区別してa・bの2類を指摘し、後にc式を加えた3つの細別型式となり、諸磯a・b・c式の3段階に変遷する。諸磯式の最終段階の諸磯c式は約 5,900 年前にあたり関東では気候が冷涼化する時期とされる。山梨・長野では諸磯c式においても環状集落が継続することから、人口減少は顕著ではなかったと言われる。

諸磯a式

黒浜式土器に続く形式。胎土に砂粒が多く、繊維を含まないものが多いが、繊維を含むものもある。 深鉢が主であり、有文4単位波状有括のもの、無文で甕状のもの、単純なバケツ形が代表である。厚さは7㎜前後が多い。

諸磯b式

胎土は砂粒に富む。地紋に縄紋を持つものが普通だが、横位竹管条線を施すものも有る。

諸磯c式

胎土は砂粒に富む。金雲母を含むものも目立つ。深鉢を主とする。古い段階では平縁が主体であり、波状口縁がわずかに残る。胴部下位の膨らみが内屈部となり、その上が緩く外反する。

出土例

- 諸磯式土器 - 諸磯遺跡、神奈川県三浦市、縄文時代

- 諸磯式土器 - 花鳥山遺跡、山梨県笛吹市、縄文時代前期後半

- 諸磯a式土器 - 七社神社前遺跡、東京都北区、縄文時代、北区飛鳥山博物館

- 諸磯式土器 - 秋山中山遺跡、埼玉県児玉町、縄文時代前期後半

考察

参考文献

屈葬 ― 2024年12月01日 21:40

屈葬(くっそう)は遺体の埋葬時に手足を折り曲げて埋葬する方法である。

概要

遺体の下肢を股あるいは膝で折り曲げ、膝を右または左に傾け、手足を胸の上まで曲げて体積を減らして埋葬する方法である。縄文時代では土壙墓や甕棺に埋葬していた。 これに対して遺体を折り曲げない方法を伸展葬という。 日本の縄文時代に多く見られるが、弥生時代でも見られる。縄文時代は住居の近くの場所に埋葬していたが、弥生時代には集落からは遠い場所に埋葬する様になった。弥生時代になると主流は伸展葬となった。

甕棺墓

口の狭い甕を二個使い口縁部を合して内に遺体を入れる方法である。鏡山猛(1939)によれば屈葬とするのは「死体を恐怖する観念」は原始民族に限らず、現代人に於てもある程度の通有性を有するとされる。

屈葬とする理由

屈葬とする理由は諸説が提案されている。

- 埋葬する穴を掘る労力の節約説

- 怨霊忌避説 - 死者の霊のよみがえりを避け生者への災いを防止する。

- 胎児の姿勢で再生を期待する説

- 安楽な休息姿勢で死者を楽にさせる説 - 平静時の座位と同じ

考察

屈葬とする理由は怨霊忌避説が有力とされている。弥生時代には少なくなったとされるものの、弥生時代でも吉野ヶ里遺跡の甕棺では屈葬が主流となっている。甕棺では格納スペースの問題から採用されたのではないか。怨霊忌避説では、古墳時代に見られなくなった理由を合理的に説明できない。 なぜ屈葬するかについては、縄文時代で甕棺を使わない場合は、穴を掘る労力を少なくする説も説得力がある。

出土例

- 小竹貝塚 縄文時代、富山県富山市、縄文時代 国内最多の前期縄文人骨

- 加曽利貝塚 縄文時代後期、千葉県千葉市

参考文献

- 長谷部言人(1927)「石器時代の蹲葬の起源について」『先史学研究』

- 大島直行(2017)『縄文人はなぜ死者を穴に埋めたのか : 墓と子宮の考古学』国書刊行会

- 鏡山猛(1939)「我が古代社会に於ける甕棺葬」史淵. 21,pp.83-123,

北区飛鳥山博物館 ― 2024年12月02日 00:19

北区飛鳥山博物館(きたくあすかやまはくぶつかん)は東京都北区にある郷土博物館である。

概要

1998年(平成10年)3月27日 、北区飛鳥山公園内にオープンした区立博物館である。紙の博物館、渋沢史料館が隣接地にある。 常設展示として、古代から近現代に至るまでの北区の歴史をはじめ、自然や文化を幅広く紹介する。常設展示は地域の自然や歴史について、14のテーマで構成する。 2階部分が入口となり、2階は常設展示会場、受付と講堂、企画展示室がある1階は常設展示会場(有料)である。館内に弥生時代の飛鳥山にあった環濠集落遺跡の竪穴式住居を復元している。3階は飛鳥山アートギャラリー、資料の閲覧コーナー、体験学習室、軽食コーナーである。 2010年(平成22年)3月27日 にリニューアルオープンした。

常設展示

- 大地のおいたち

- 地形地質の変化、治初期に活躍したドイツ人のお雇い教師ブラウンスの事績

- 最古の狩人

- 石器の作り方・使い方

- 縄文人の暮らし

- 中里貝塚剥ぎ取り標本(厚さ日本一の貝塚の剥ぎ取り標本(積層厚4.5m))

- 土偶を展示

- 東谷戸遺跡出土土偶

- 中里遺跡出土丸木舟

- 中里遺跡出土縄文土器

- 丸木舟

- 弥生人のムラ 竪穴住居の一部を実物大で復元

- 七社神社前遺跡出土鉄釧

- 田端西台通遺跡出土鉄剣

- ガラス小玉

- 古墳時代の夜明け ガラス小玉の鋳型や木製品が展示

- 豊島馬場遺跡出土ガラス小玉鋳型

- 田端不動坂遺跡第17地点第8号土坑出土遺跡 青銅鏡、勾玉

- 豪族と民の時代

- 田端不動坂遺跡出土古墳時代祭祀遺物

- 律令社会と豊島郡衙

- 御殿前遺跡祭祀遺構出土土器 土師器

企画展

台所の考古学

- 北区飛鳥山博物館特別展示室

- 期間2024年10月26日(土曜日)~12月8日(日曜日)

- 古代の台所と道具の変化、道具にこめられた人々の知恵と工夫を紹介する。

- 関連講座「食と調理の考古学」2024年11月30日(土)

指定

- 平成16年3月10日指定 東京都指定有形文化財(考古資料) 中里遺跡出土丸木舟

アクセス等

- 名称:北区飛鳥山博物館

- 所在地:114-0002 東京都北区王子1-1-3

- 休館日: 月 (祝日・振替休日は開館)

- 開館時間: 10:00~17:00 (常設展示室、観覧券の発行は閉館30分前まで)

- 入館料: [一般]300円(団体240円) 3館共通券 [一般]800円

- 交通:JR王子駅(南口)から徒歩5分/都電荒川線飛鳥山停留場から徒歩3分

参考文献

食と調理の考古学 ― 2024年12月03日 01:13

食と調理の考古学(しょくとちょうりのこうこがく)は2024年11月30日に開催された古代史の講演会である。

概要

- タイトル 「食と調理の考古学」

- 会場 北区飛鳥山博物館 講堂

- 講師 鈴木直人氏(博物館学芸員)

- 日時 2024年11月30日(土曜日)14時00分から16時00分

要旨

旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代の食と調理を概説する。

旧石器時代

旧石器時代は非常に寒い頃で、列島は針葉樹林が広がり、ナウマン象、オオツノジカが跋扈していた。それゆえ食料は動物ではナウマン象、オオツノジカ、植物はナッツ、ベリーなどであった。調理は動物を解体してそのまま食べたり、蒸し焼きにして食べた。動物は大型動物を狩猟で捕獲していた。植物のチョウセンゴヨウ、ハシバミはアク抜きが不要で、そのまま食べられる。

縄文時代

縄文時代には温かくなって広葉樹林が広がって小型動物が増え、シカ、イノシシ、野ウサギ、鳥類のキジ、カモ、貝類のシジミ、ハマグリを捕っていた。植物は堅果類、豆類、根茎類、球根類、野草類、キノコ、核果類を食べていた。土器が発明されたので、煮ることが可能となった。焼く、蒸す調理も行う。

弥生時代

弥生時代では壺が登場する。稲作が始まるが、田の生産力はまだ大きくなかったので、米だけに頼る生活ではなかった。米、あわ、ひえ、きび、大麦、小麦などの穀物の他、どんぐり・くるみ・かや・とち・くりなどの木の実、いのしし、鹿、熊、うさぎ、たぬき、きつねなどの野生動物、すずき、くろだい、はも、きす、にしん、あじ、ふぐ、あゆ、ふ な、うぐい、うなぎ、たこ、さめ、すっぽん、さんしょう魚などの魚・水産動物を取っていた。はいがい、おおたにし、かわにな、まがき、うみにな、しおふき、さるぼう、 やまとしじみなどの貝類も利用する。弥生人は、土器に海水・海藻などを入れ、熱を加え水分を蒸発させ、塩をつくっていた。

古墳時代

朝鮮半島からカマドが伝わった。竈は炉に比べると熱効率が良く、少ない燃料で強い火力が得られた。古墳時代には、かまどの強い火で「こしき」と下に水をいれた甕をつかい、米を蒸して食べていた。お粥や雑炊だけではなく、米を蒸した「強飯」とよばれる赤飯が炊かれた。水田技術や農具も発展し、米の収穫が増えた。これにより米が美味しくなった。古墳時代には大規模な水田が作られるようになったので、収量が増えた。弥生時代後期に朝鮮半島から鉄器が伝来し、鉄製の農具を使う効率的な農作業ができるようになった。古墳時代には食生活がより安定している。 古墳時代の食材は弥生時代と似ている。主食はアワ・ヒエや豆、米を栽培し、ソバなどの穀類を採っていた。ハマグリやウニ、魚類などの海産物が食卓に加わる。動物はシカやイノシシなど、木の実はドングリ、シイの実、クリなどで、果物は果物は、モモやスモモなど野イチゴ、ブドウ、アケビなどがある。穀物や魚介類を発酵させた味噌や醤油、塩辛などの原型も加わる。日本酒の原形といえる麹カビも採用する。 海がない地域では、川のマスやフナ、 コイ、ウナギ、 サケを食べていた。

参考文献

- 鈴木直人(2024)「食と調理の考古学」配付資料

- 名久井文明(2019)『食べ物の民俗考古学』吉川弘文館

富雄丸山古墳の蛇行剣と保存科学 ― 2024年12月04日 00:13

富雄丸山古墳の蛇行剣と保存科学(しょくとちょうりのこうこがく)は2014年11月23日に開催された古代史と保存科学に関する講演会のタイトルである。

概要

- イベント名 第14回奈良県立橿原考古学研究所 東京講演会

- タイトル 「富雄丸山古墳の蛇行剣と保存科学」

- 主催 奈良県立橿原考古学研究所、由良大和古代文化研究協会、朝日新聞社

- 会場 有楽町朝日ホール

- 日時 2024年11月23日(土曜日)13時00分から15時55分

要旨

保存科学の歴史と富雄丸山古墳の蛇行剣に適用された保存科学を解説する。

講演1「富雄丸山古墳と保存科学」

奥山誠義氏 橿原考古学研究所 総括研究員

保存科学は文化財の医者である。保存科学の役割は、今の文化財の姿を後世に残すことである。1989年に橿原考古学研究所保存科学研究室ができた。1992年に保存科学棟ができた。 研究員は現在4名である。2022年に国内最大の蛇行剣が発掘された。下にある銅板(当時の認識、距離も不明であった)や遺構を傷つけないように取り上げる必要があった。アクリル樹脂を塗布し土と剣を補強し、ガーゼを当てて竹串で周囲の土を掘り下げ、10人かかりで取り上げた。研究所に搬入後は透過X線撮影を行い、三次元形状計測を行った。当初は剣が1本か2本か分からなかったが、最終的に1本と確認した。木材の痕跡が見つかり、鞘はホオノキ製と判明した。中央部に織物の痕跡があった。慎重に剣のクリーニングを行って公開にこぎ着けた。

講演2「蛇行剣-富雄丸山古墳出土品の理解に寄せて-」

北山峰生氏 橿原考古学研究所 調査第1係長

蛇行剣は全国で約80本出土しており、茶すり山古墳(兵庫県)、宇陀北原古墳、花の木古墳群、豊中大塚古墳(大阪府)、フネ古墳(長野)、七観古墳(大阪府)などがある。韓国でも金城里古墳など数例がある。蛇行剣の年代はまだ確定しない。鉄生産は5世紀に大型利ができ、長い剣の国産化が出きている。蛇行剣は5世紀に登場し、Aタイプ、Bタイプ、Cタイプに分かれる。蛇行剣以外の剣は何度も折り返して鍛錬するが、蛇行剣はブロック状の素材がついているだけで鍛えられていない。武器としては実用では無く、儀礼用の剣ではないか。

講演3「保存科学と考古学」

今津節生氏 奈良大学学長

1989年に橿原考古学研究所入所した。藤ノ木古墳では玄室内の泥のように見えた塊が、持ち帰って分析すると実は布の塊であることが分かった。1996年の下池山古墳では地下2mの空洞から鏡と織物を発見した。繊維を剥ぎ取り、毛織物を顕微鏡で調べると兎の毛であることが分かった。鏡袋の存在を明らかにできた。目に見えない有機物の残片から様々なことが分かるようになった。出土繊維の調査が全国で行われることを期待する。

考察

考古学の発掘現場には保存科学が必須であることがよく分かった。見逃しがちなゴミに見える塊が実は、貴重な研究素材を提供する。今回はだ龍鏡の分析は未完了のため蛇行剣に焦点が当たった。

参考文献

- 第14回奈良県立橿原考古学研究所 東京講演会 資料

鷹山黒曜石原産地遺跡群 ― 2024年12月07日 00:26

鷹山黒曜石原産地遺跡群(たかやまこくようせきげんさんちいせきぐん)は長野県小県郡長和町に所在する旧石器時代から縄文時代にかけての黒曜石を掘り出した採掘場および加工場の遺跡である。「星糞峠黒曜石原産地遺跡」[鷹山遺跡群」ともいう。

概要

遺跡は霧ヶ峰火山帯の東北端に位置する。八ケ岳から霧ケ峰の一帯は、約87万年前の噴火でできた本州最大規模の黒曜石の原産地である。星糞峠の黒耀石は割れ口が鋭く加工しやすい。黒耀石は鋭利な刃先を有する石器の材料となる。星糞峠は和田峠と並ぶ黒耀石の原産地として知られている。1991年に着手した第1号採掘址の調査で山体斜面に多数残されたクレーター状の窪地が、堅坑掘削を伴う縄文時代の黒曜石地下採掘址であることを確認した。第1号採掘址のトレンチ壁面における土層堆積は、①表土・黒色土、②採掘排土、③ラミナ状堆積土、④崩落土、⑤「鉱床」に分けられる。 黒耀石の石槍を集中的につくっていた中央 の集落跡では、18,000 年前の石焼きバーベキューの跡が発見された。地下5mに土砂崩れ防止の木柵が当時のままに残されていた。周囲には木製の掘り具や、採掘の無事を祈った漆塗りのお守りも発見されている。

時代別の採掘の特徴

旧石器時代では噴火口から落下した黒曜石を川で拾い集め、川沿いの台地の集落で加工した。縄文時代に入ると土砂崩れがなくなり、黒曜石を集めにくくなったため、山に登り穴を掘って採掘し、集落に持ち帰って加工した。縄文人は黒曜石を採掘するときに、掘った土を穴の周りに積み重ねた。星糞峠から虫倉山の斜面で、窪みが195個所発見されている。

遺構

- 黒曜石採掘遺構

遺物

- 加曽利B1式土器+

- 条痕文系土器

- 多縄文系土器

- 加曽利B式土器

- 敲石

- 台石

- 石錐

展示

- 黒耀石鉱山展示室 星くそ館

- 黒耀石体験ミュージアム

指定

考察

アクセス

- 名称:鷹山黒曜石原産地遺跡群

- 所在地:長野県小県郡長和町

- 交通:

参考文献

- 長和町教育委員会・鷹山遺跡群調査団(2007)「長野県小県郡長和町鷹山遺跡群2007年度調査概報」

- 及川穣(2012)「旧石器時代後半期における黒曜石原産地開発の一様相」『資源環境と人類』 第2号,pp.15-35

井戸尻遺跡 ― 2024年12月08日 00:30

井戸尻遺跡’(いどじりいせき)は、長野県諏訪郡富士見町にある縄文時代の集落遺跡である。日本を代表する縄文時代の遺跡とされる。

概要

長野県のほぼ中央に位置する八ヶ岳八ヶ岳南麓地域の標高850mから900mの台地や尾根上に位置する。周囲に豊富な湧き水がある、東西300m、南北100mの範囲に広がる。釜無川に向かって緩やな傾斜地となっている。12棟の竪穴住居跡が発見され、うち1棟が復元されている。 昭和38年、パリで開催された「日本古美術展」に水煙渦巻文深鉢などが出陳された。昭和47年には、郵便はがきの意匠に採用された。 「井戸尻遺跡群」は井戸尻遺跡・曽利遺跡・藤内遺跡・九兵衛尾根遺跡・居平遺跡・唐渡宮遺跡・向原遺跡で構成される。 井戸尻考古館では遺跡から発掘された2000点余りの土器や石器が展示されている。土器と石器は年代順に並べており、用途や変遷を知ることができる。

土器

土器類は人面模様、動物文様で装飾されたものなどユニークなモノが多い。出土土器は中部地方での縄文時代中期の編年の基準となる。パン状炭化物や打製石斧、石包丁、石臼などは縄文時代の農耕の根拠になると主張する研究者もいる。

遺構

- 環状集積遺構 - 縄文時代早期

- 第13号住居跡 - 縄文時代中期、浅い壁柱穴9

遺物

- 井戸尻遺跡

- 石器 - 旧石器時代

- 石鍬

- 曽利遺跡

- 深鉢 半人半蛙(はんじんはんあ)の図像

- 坂上遺跡出土土偶 (重要文化財)

- 水煙渦巻文深鉢

- 土偶 - 嘆きの土偶

- 藤内遺跡

- 半人半蛙文有孔鍔付土器

- 蛇頭半人半蛙交差文深鉢

指定

- 昭和41年(1966)年 国指定史跡

時期

展示

- 井戸尻考古館

アクセス

- 名称:井戸尻遺跡

- 所在地:〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町境7053

- 交 通: 東日本旅客鉄道中央本線「信濃境」駅の南側 徒歩15分

参考文献

- 富士見町教育委員会(1994)『井戸尻遺跡』富士見町教育委員会

最近のコメント