諸磯式土器 ― 2024年12月01日 00:06

諸磯式土器(もろいそしきどき)は縄文時代の関東地方、中部地方に出現する土器である。

概要

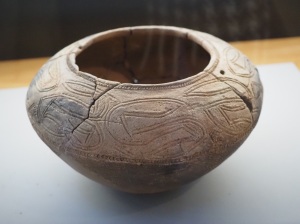

神奈川県三浦市三崎町諸磯字新堀にある縄文時代の諸磯遺跡が標識遺跡である。榊原政職により「諸磯式」として扱われた。爪形文や平行線文、浮線文による波状文や鋸歯状文、弧文、渦巻文などを複雑に組み合わせた文様が見られる。浮線文と言われる、細かく連続的に刻みを加える形式で、渦巻きなどの幾何学的模様を組み合わせる。「竹管文系土器」として竹のようなものを半裁した施文具により、平行沈線や爪形文によって施文される。 諸磯式土器の口縁部に小孔が開けられている土器を「有孔土器」という。

諸磯式土器の段階

山内清男が黒浜式と区別してa・bの2類を指摘し、後にc式を加えた3つの細別型式となり、諸磯a・b・c式の3段階に変遷する。諸磯式の最終段階の諸磯c式は約 5,900 年前にあたり関東では気候が冷涼化する時期とされる。山梨・長野では諸磯c式においても環状集落が継続することから、人口減少は顕著ではなかったと言われる。

諸磯a式

黒浜式土器に続く形式。胎土に砂粒が多く、繊維を含まないものが多いが、繊維を含むものもある。 深鉢が主であり、有文4単位波状有括のもの、無文で甕状のもの、単純なバケツ形が代表である。厚さは7㎜前後が多い。

諸磯b式

胎土は砂粒に富む。地紋に縄紋を持つものが普通だが、横位竹管条線を施すものも有る。

諸磯c式

胎土は砂粒に富む。金雲母を含むものも目立つ。深鉢を主とする。古い段階では平縁が主体であり、波状口縁がわずかに残る。胴部下位の膨らみが内屈部となり、その上が緩く外反する。

出土例

- 諸磯式土器 - 諸磯遺跡、神奈川県三浦市、縄文時代

- 諸磯式土器 - 花鳥山遺跡、山梨県笛吹市、縄文時代前期後半

- 諸磯a式土器 - 七社神社前遺跡、東京都北区、縄文時代、北区飛鳥山博物館

- 諸磯式土器 - 秋山中山遺跡、埼玉県児玉町、縄文時代前期後半

考察

参考文献

屈葬 ― 2024年12月01日 21:40

屈葬(くっそう)は遺体の埋葬時に手足を折り曲げて埋葬する方法である。

概要

遺体の下肢を股あるいは膝で折り曲げ、膝を右または左に傾け、手足を胸の上まで曲げて体積を減らして埋葬する方法である。縄文時代では土壙墓や甕棺に埋葬していた。 これに対して遺体を折り曲げない方法を伸展葬という。 日本の縄文時代に多く見られるが、弥生時代でも見られる。縄文時代は住居の近くの場所に埋葬していたが、弥生時代には集落からは遠い場所に埋葬する様になった。弥生時代になると主流は伸展葬となった。

甕棺墓

口の狭い甕を二個使い口縁部を合して内に遺体を入れる方法である。鏡山猛(1939)によれば屈葬とするのは「死体を恐怖する観念」は原始民族に限らず、現代人に於てもある程度の通有性を有するとされる。

屈葬とする理由

屈葬とする理由は諸説が提案されている。

- 埋葬する穴を掘る労力の節約説

- 怨霊忌避説 - 死者の霊のよみがえりを避け生者への災いを防止する。

- 胎児の姿勢で再生を期待する説

- 安楽な休息姿勢で死者を楽にさせる説 - 平静時の座位と同じ

考察

屈葬とする理由は怨霊忌避説が有力とされている。弥生時代には少なくなったとされるものの、弥生時代でも吉野ヶ里遺跡の甕棺では屈葬が主流となっている。甕棺では格納スペースの問題から採用されたのではないか。怨霊忌避説では、古墳時代に見られなくなった理由を合理的に説明できない。 なぜ屈葬するかについては、縄文時代で甕棺を使わない場合は、穴を掘る労力を少なくする説も説得力がある。

出土例

- 小竹貝塚 縄文時代、富山県富山市、縄文時代 国内最多の前期縄文人骨

- 加曽利貝塚 縄文時代後期、千葉県千葉市

参考文献

- 長谷部言人(1927)「石器時代の蹲葬の起源について」『先史学研究』

- 大島直行(2017)『縄文人はなぜ死者を穴に埋めたのか : 墓と子宮の考古学』国書刊行会

- 鏡山猛(1939)「我が古代社会に於ける甕棺葬」史淵. 21,pp.83-123,

最近のコメント